Flux a été réalisé dans le cadre de France(s) territoire fluide, projet collectif d’une nouvelle mission photographique sur le territoire français, trente ans après la mission de la Datar.

2011-2012

Flux

J’écris ces lignes après avoir terminé les prises de vues de Flux (2011 – 2012). Avec un peu plus de recul et le désir d’apporter un éclairage supplémentaire.

Dés le début de mon aventure avec France(s) territoire liquide, la notion de laboratoire introduite par Paul Wombell, suggérant à chacun de ne pas hésiter à expérimenter des pratiques nouvelles, de labourer des territoires sous des angles différents, même au risque de s’y perdre, m’a semblé offrir des libertés inhabituelles dans le cadre d’un tel projet.

Je réalise aujourd’hui que Flux est une des rares séries où j’ai été amenée à faire des repérages précis, passant parfois des heures à attendre la constellation « idéale » des éléments du paysage, l’équation juste entre un site concret et mon idée de l’image à venir, sans toujours y parvenir. Comme beaucoup de photographes, j’ai consacré du temps et de l’énergie à répondre à des appels à résidence ou à projets. Dans Flux j’ai pris, avec plaisir, la liberté d’intégrer et de développer certaines de ces réflexions qui sous-tendaient des projets non-réalisés ou refusés, mais qui étaient toujours pour moi d’une actualité évidente. La pertinence d’une proposition ne s’évanouit pas forcément avec le temps.

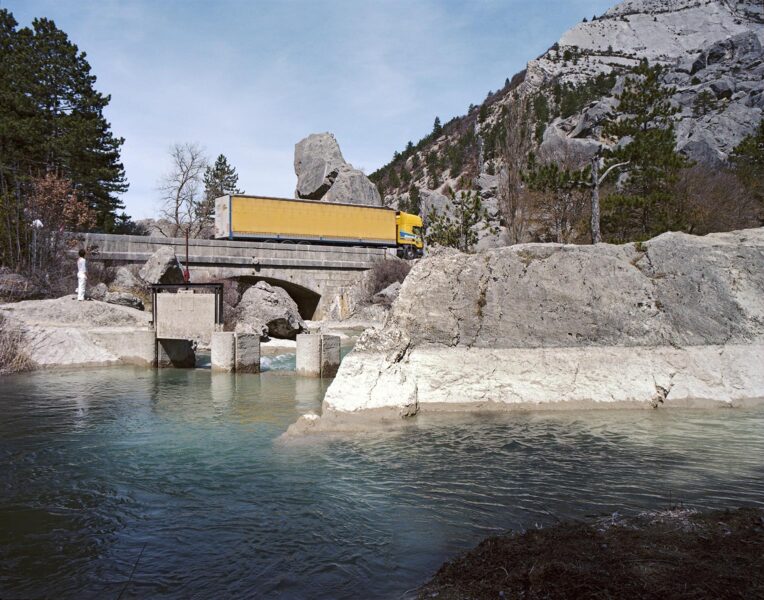

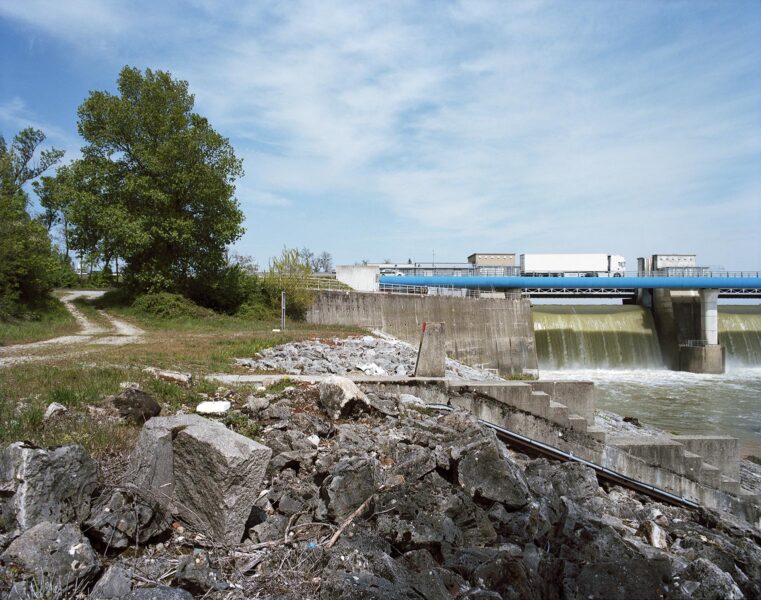

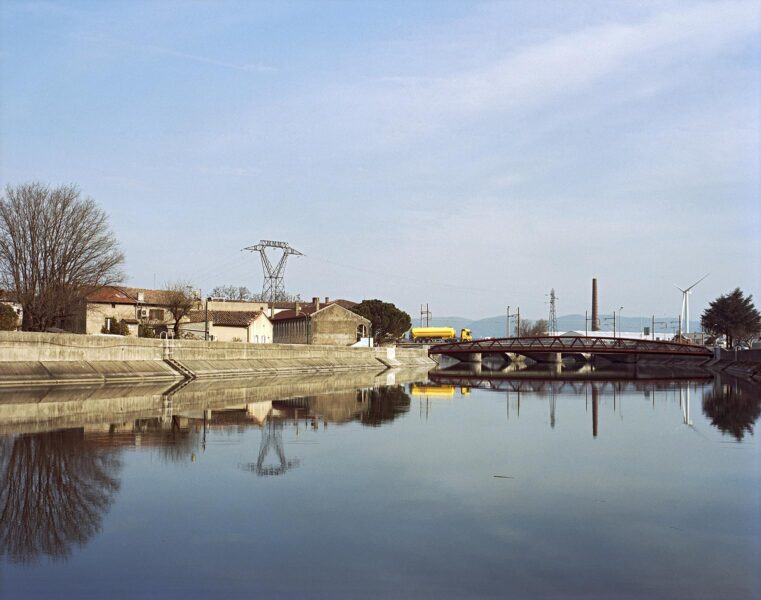

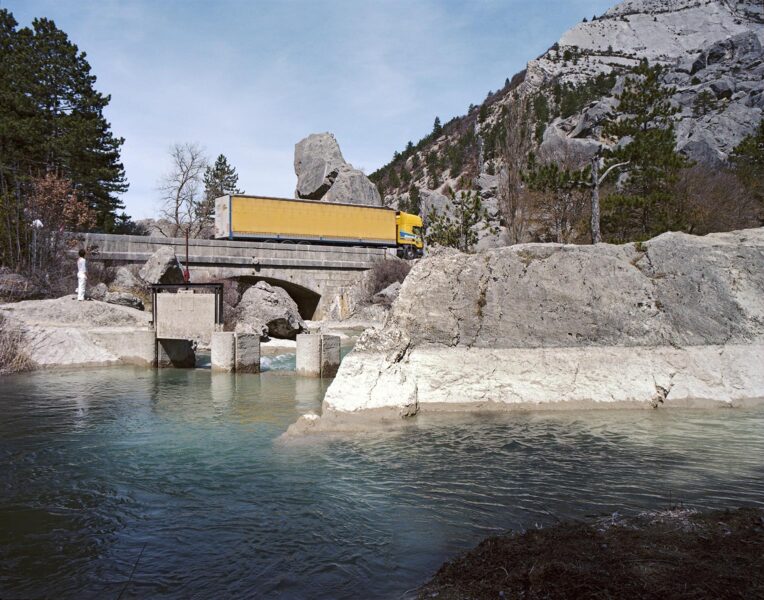

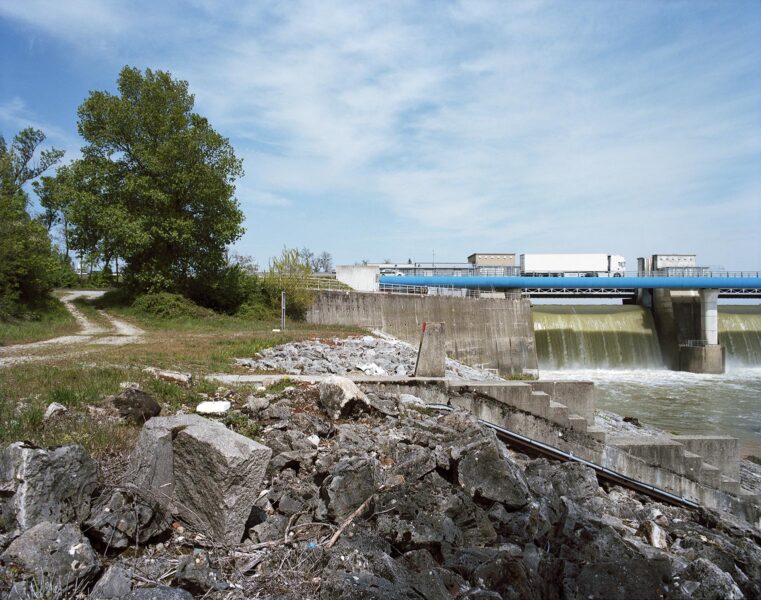

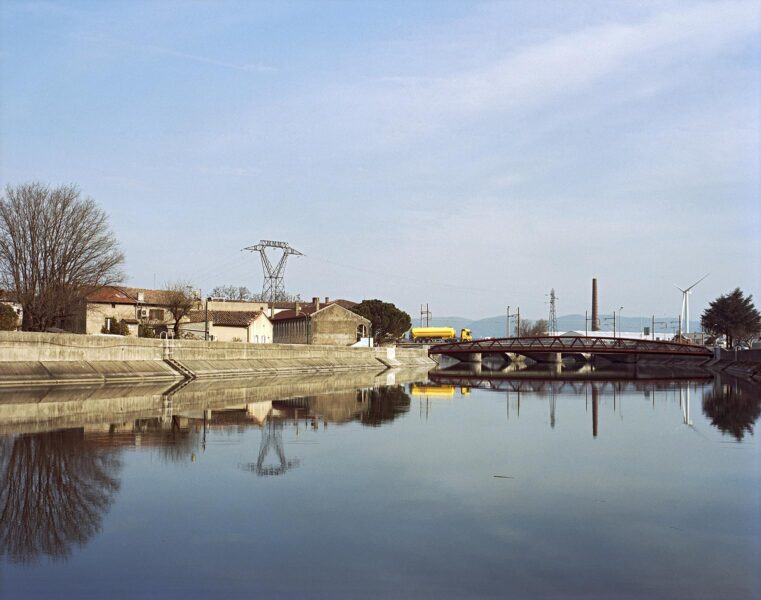

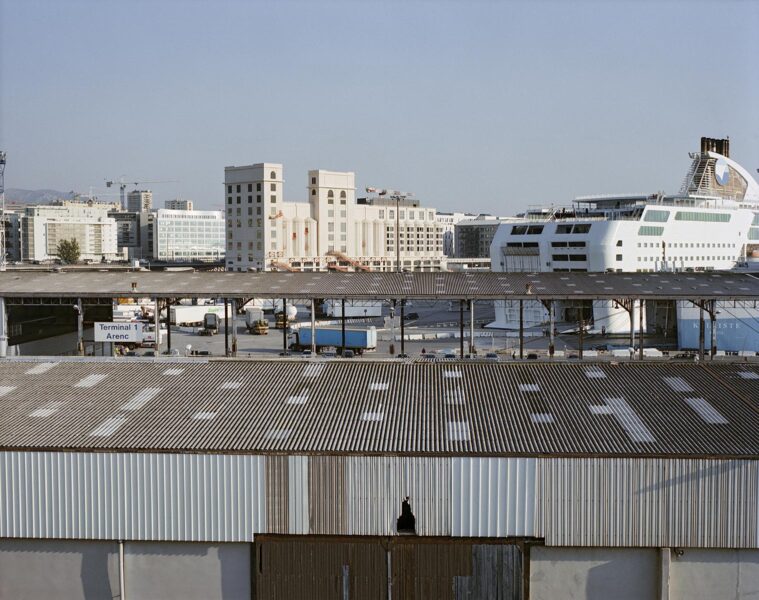

Dans Flux, à peine perceptibles, de légères interventions numériques sur l’image portent sur l’élément qui me semblait le plus « déplacé » dans le paysage. Ainsi les camions, caméléons des temps modernes, boîtes de Pandore omniprésents, ont parfois revêtu des couleurs différentes ou perdu leurs logos, créant, à première vue, une photographie anodine : un leurre à l’heure où tout paraît possible. J’ai finalement fait évoluer avec les nouvelles technologies cette façon d’intervenir sur l’image en un second temps, approche déjà présente dans d’autres travaux, soit en coloriant des parties du tirage noir et blanc aux albumines, soit en agressant directement le négatif comme dans Indélébile (1996). Cette préoccupation récurrente de la « vraie-semblance » de la photographie, d’une perception trompeuse du réel, trouve également son écho dans mes ensembles intégrant des miroirs, comme dans Miroirs aux alouettes (2004), Surfaces de contact (2009) et Dérive des Rives (2012).

En réfléchissant aux flux souterrains qui ont porté cette réalisation, à force de laisser remonter des images « d’avant », je m’aperçois à quel point Flux est nourri d’expériences intimes.

Voir ma mère debout dans la rivière, penchée en avant, la jupe retroussée jusqu’aux cuisses, pêcher les truites à mains nues. Être marquée à huit ans par la vision en famille du film Le Pont de la rivière Kwaï de David Lean et découvrir que ces ouvrages réalisés par des hommes-fourmis représentent des enjeux insensés. Explorer au fil des vacances avec notre fils, passionné de pêche à la mouche, des rivières sublimes dans des paysages magnifiques. Jusqu’à vivre au quotidien la nuisance permanente du trafic routier devant la maison que nous habitons actuellement. Mais ces souvenirs qui prennent du relief en écrivant n’expliquent rien. Ils tapissent un sentier sinueux, émergent comme des pépites d’un paysage mental.

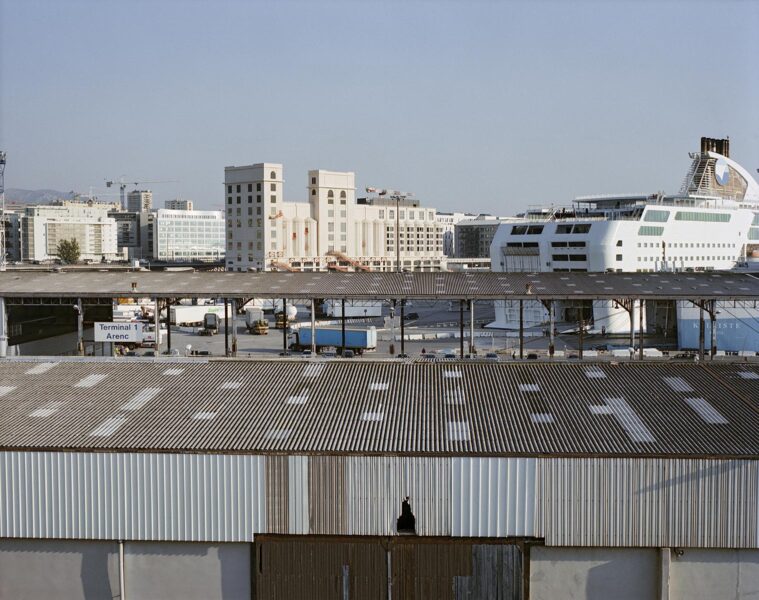

Au cours de cette nouvelle expérience du paysage, j’ai été attirée, comme souvent, par des espaces qui résonnent en moi par leur côté hétéroclite, l’absence de cohérence. Ni spectaculaires, ni anecdotiques, ils me touchent par leur fausse banalité et une certaine austérité qui en rend l’approche plus difficile. Ils demandent du temps au regard. Rien ne s’impose d’emblée, mais tout pourrait se révéler. Ainsi émergent les détails à contre-temps, souvent ceux qui dérangent dans un paysage faussement paisible, avec leurs informations subtiles mais capitales. Dans ces paysages à la fois façonnés et en résistance, je tente de mettre en tension les strates multiples et complexes. Des vues plutôt larges s’ancrent dans un premier plan qui, pour moi, représente toujours l’appui de l’image, son assise. Et la netteté générale qui confère à tous les éléments du paysage une même importance oblige le regard du spectateur, en l’absence de plans hiérarchisés, à faire son propre voyage. Mais il s’agit d’une netteté là aussi vraisemblable, proche de notre perception. Pas celle d’une prise de vue réalisée à la chambre qui épingle le réel comme l’aiguille l’insecte de collection. J’aime l’idée que l’image pourrait encore s’évader malgré un cadrage très travaillé qui semblerait écarter l’intrusion du hasard. Pourtant un grand nombre de mes photographies sont des instantanés où, campée sur mes jambes, la respiration en apnée, le boitier calé via les coudes plaqués au corps, je fais bloc avec mon appareil et le paysage. Une seconde d’éternité, mais très physique.

Dans ce face-à-face cohabitent indissociablement l’émotion ressentie et l’évidente nécessité d’une mise à distance; l’éblouissement éprouvé devant le paysage m’oblige d’autant plus à une forme de vigilance. Sans une mise en forme esthétique, une attention particulière aux détails, l’image risque de perdre de sa pertinence.

C’est peut-être cette émotion contenue, transposée, devenue forme photographique, que le spectateur est amené à apprivoiser.

Je vis le paysage comme un précipité de temps, où, tel un palimpseste, une couche recouvre immanquablement la suivante. Une succession de mémoires inscrites à jamais, bien que beaucoup de choses semblent effacées ou non accessibles. À l’image d’un concept photographique, où se dissimule, sous les apparences et les formes que revêt le travail réalisé, ce qui au fil d’un parcours a pu s’accumuler comme expérience(s), réflexion(s), vécu.

Une « somme », elle-même irriguée par ce qui vient de plus loin, souvenirs, fulgurances visuelles, empreintes… Puissants flux souterrains. Une sorte de mystère insondable, avec sa propre logique.