Le projet L’Eau barrée a reçu en 2011 une aide individuelle à la création par le ministère de la Culture et de la Communication. Des extraits ont été publiés dans l’ouvrage Glissement de terrain, publié en 2018 par LOCO.

En cours depuis 1997

L’Eau barrée, les barrages en France

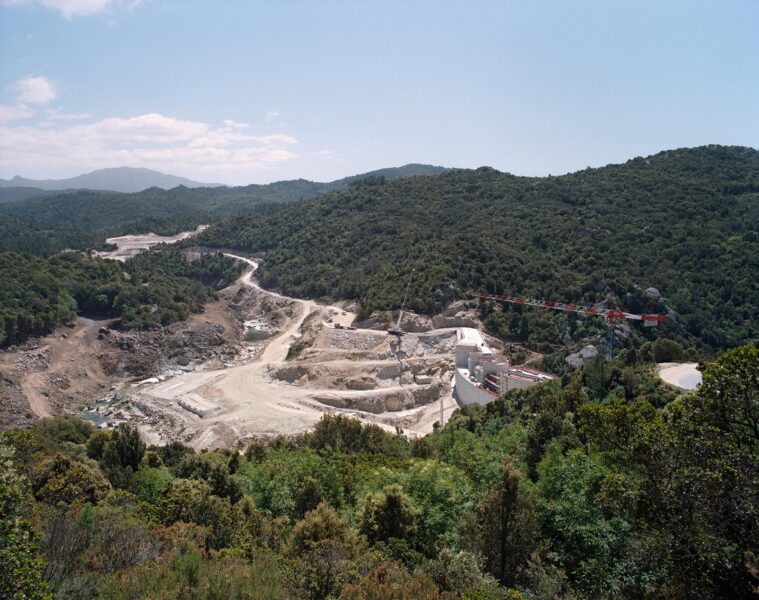

Depuis de nombreuses années, le thème de l’eau s’est infiltré comme un sujet majeur dans mon approche photographique et la thématique des barrages est présente dans beaucoup de mes séries. L’homme, depuis l’Antiquité, cherche à capter la force de l’eau et à maîtriser ses violences soudaines. Du moulin à eau pour moudre le blé, des forges médiévales aux aménagements de plus en plus perfectionnés à destination des industries assoiffées d’eau, comme les papeteries et tanneries au 19e siècle, d’immenses barrages et complexes hydroélectriques marquent aujourd’hui le paysage.

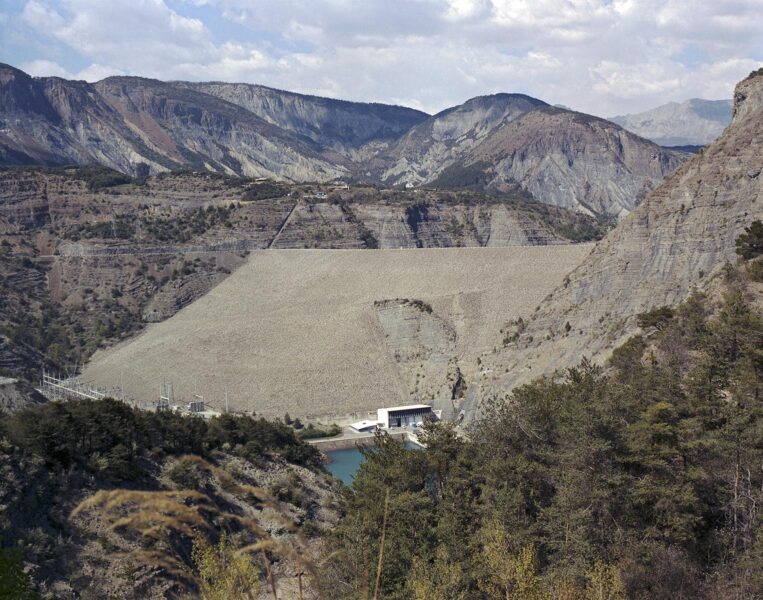

Avec ses milliers d’ouvrages de toutes dimensions, dont 150 mesurent entre 20 et 160 mètres de hauteur, la France se place en deuxième position en Europe après l’Espagne. A l’origine de la création de la station de ski en altitude, la construction du barrage de Tignes en 1947 a entrainé l’engloutissement de l’ancien village et de quatre hameaux alentours, provoquant auprès de la population déplacé un traumatisme encore sensible aujourd’hui.

Il n’est pas forcément indispensable d’aller en Chine ou en Inde pour se préoccuper de l’impact de ces ouvrages sur le territoire. Les mots d’André Coyne, ingénieur du barrage de Malpasset à Fréjus dont la rupture en 1959 constituait la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France,sont toujours d’actualité : « De tous les ouvrages construits de main d’homme, les barrages sont les plus meurtriers ».

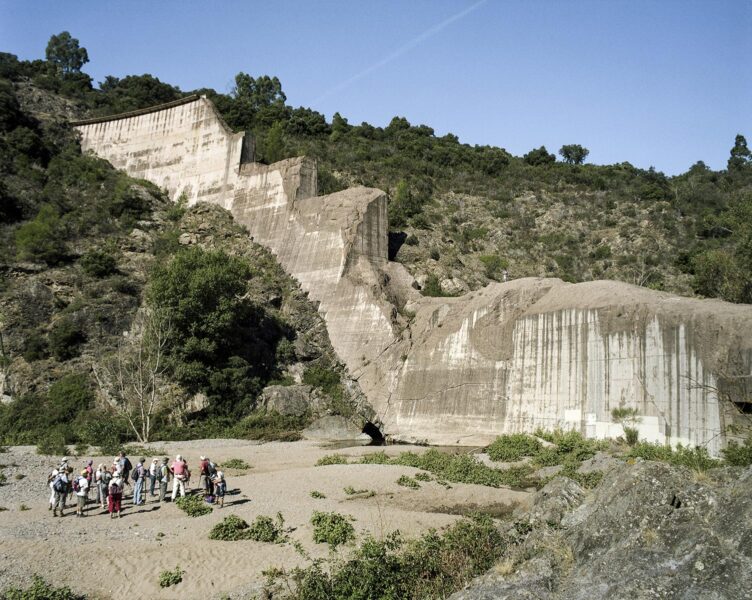

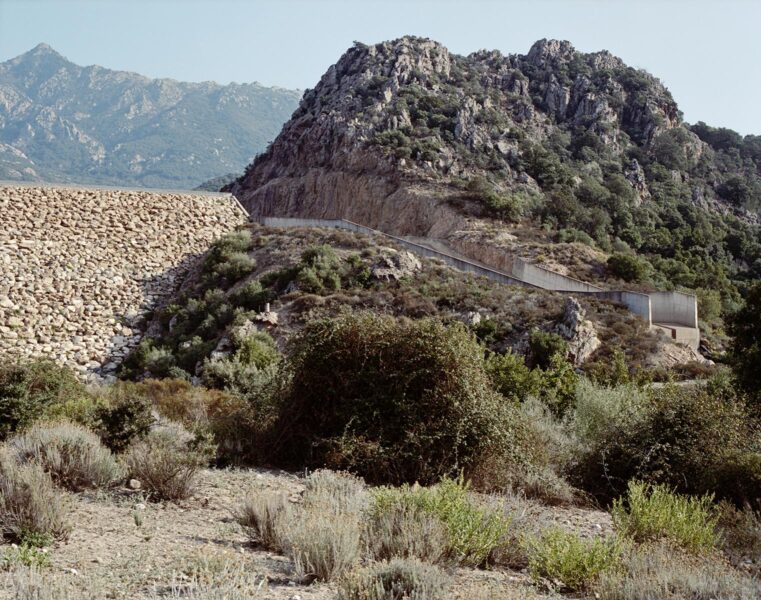

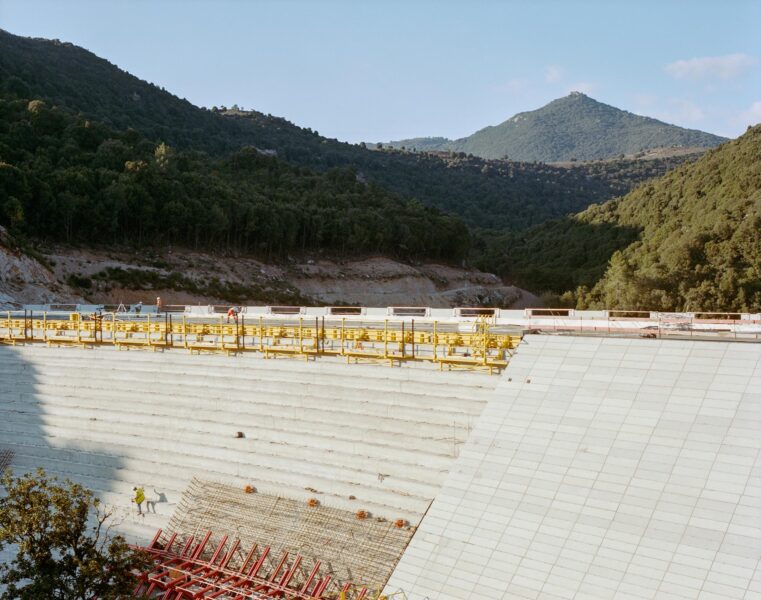

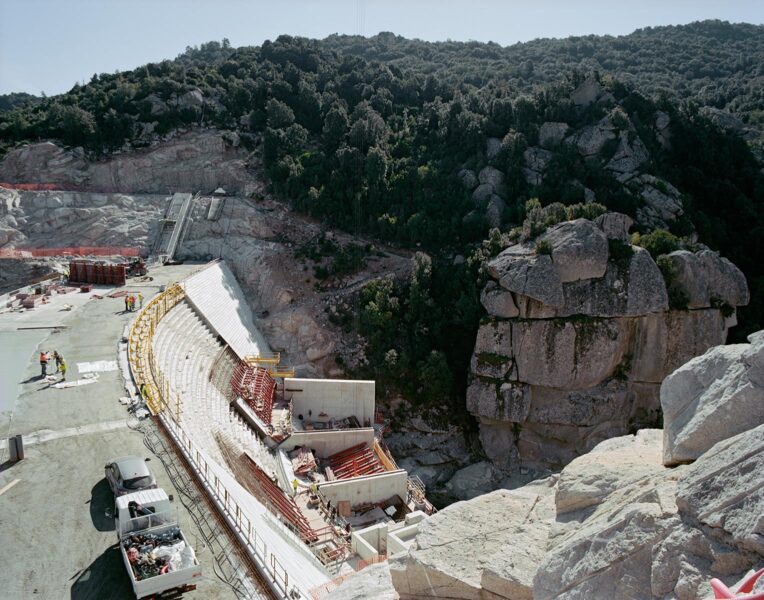

Incroyables forteresses grises à l’architecture démesurée dominant la puissance de l’eau au milieu de paysages harmonieux, leur artificialité s’oppose au milieu naturel. Fascinants et inquiétants, les barrages les plus impressionnants sont devenus au fil du temps des lieux d’excursion, alimentant un tourisme industriel de plus en plus prisé. Source de production énergétique, régulateurs de crue ou réserves d’eau alimentant des villes entières, le public n’en retient habituellement que l’aspect positif d’une production d’énergie hydraulique renouvelable non-émettrice de gaz à effet de serre, puisque les grands barrages sont souvent couplés à des centrales hydroélectriques. Il oublie que le cours de la majorité des rivières françaises se trouve « corrigé » par toutes sortes de dispositifs de régulation, certes plus discrets, mais qui altèrent profondément et à long terme la structure du paysage et les écosystèmes aquatiques des rivières. L’eau de la rivière, dont le lit est souvent barré à plusieurs reprises par le béton, ne permet plus la migration des organismes biologiques, surtout des poissons migrateurs, et les ouvrages équipés de nasses à poissons sont encore relativement peu nombreux.

Sensibilisée depuis longtemps aux problématiques environnementales et aux dangers qui menacent l’extraordinaire richesse des rivières françaises, j’aborde aussi bien l’influence des barrages sur les cours d’eau que les aménagements aux formes diverses visant à maîtriser les rivières. Approcher des barrages édifiés dans les années vingt pose, après presque un siècle de fonctionnement, la question de leur intégration dans l’environnement mais aussi celle de leur maintenance, vu le vieillissement des matériaux.

Consciente de la complexité des problématiques, loin du désir d’un quelconque inventaire désincarné, je ne souhaite pas dramatiser l’impact visuel déjà fort ni fuir la séduction esthétique que dégagent ces apparitions, mais souligner que leur présence laisse des traces indélébiles dans le paysage. Distanciées mais sensibles, mes photographies invitent le spectateur à ressentir l’infinie fragilité d’un territoire et la nécessité d’œuvrer pour une gestion respectueuse de l’incroyable abondance des cours d’eau dans l’Hexagone, abondance de plus en plus incertaine dans le contexte du dérèglement climatique, dont les effets sont de plus en plus palpables.