Le Grand Est, dans le miroir des sources

Lauréate de la Mission photographique Grand Est (MPGE) 2019-2020, Beatrix von Conta réalise Le Grand Est dans le miroir des sources dans une période particulière marquée par la pandémie Covid -19 et les récurrentes restrictions de déplacements.

L’ouvrage collectif Grand Est, une mission photographique (2019-2020) est publié aux éditions Poursuite, Arles, réédité en 2022.

2019-2020

Le Grand Est, dans le miroir des sources

Je suis née à Kaiserslautern dans le Palatinat, au cœur du Pfälzer Wald (la forêt palatine) qui se prolonge, côté français, par les Vosges formant ainsi un ensemble géographique qui constitue la plus vaste entité forestière d’Europe occidentale et une immense réserve de biosphère transfrontière (RBT). Le territoire français du Grand Est qui, en ces années-là, ne portait pas encore ce nom, était pour moi marqué par la mémoire de la guerre 14-18, le croisement des conflits meurtriers de deux guerres mondiales et l’enchevêtrement de la petite et de la grande Histoire. J’avais déjà exploré il y a quelques années, sous un angle différent, ce lien avec l’histoire et la mémoire à partir de ma propre histoire familiale, et c’était passionnant de pouvoir ouvrir dans le cadre de la Mission Photographique Grand Est un nouveau chapitre dans cette quête paysagère.

S’immerger dans un pays, une région, une ville, un quartier ou un jardin me procure toujours la sensation vertigineuse de plonger dans une réalité que je perçois comme une forme d’écriture dont il faut patiemment tenter de déchiffrer le « langage », consciente de ne jamais trouver le vocabulaire adéquat. Toute rencontre physique avec un territoire se présente ainsi comme une invitation en terre étrangère. Elle impose l’abandon de certitudes et l’oubli de toutes sortes de clichés croisés en amont. Sur le terrain je m’ouvre à l’imprévu, accueille la surprise, convoque un regard neuf qui est, pourtant, toujours nourri par une intense documentation avant le départ.

Le nom Grand Est m’a immédiatement amenée à y associer le Grand Nord. A priori, ils n’ont rien à voir l’un avec l’autre. A part cette sensation partagée d’une promesse de découverte qui écarte le sentiment de familiarité pour laisser la place à l’inconnu. Non que l’appellation Grand Est balaye ou passe sous silence l’Histoire mais, par un tour de passe-passe associatif, elle ouvre à l’imaginaire et à une perception différente du réel. S’y révèle ainsi la puissance de la toponymie, les noms ne donnent pas des images mais ils font rêver.

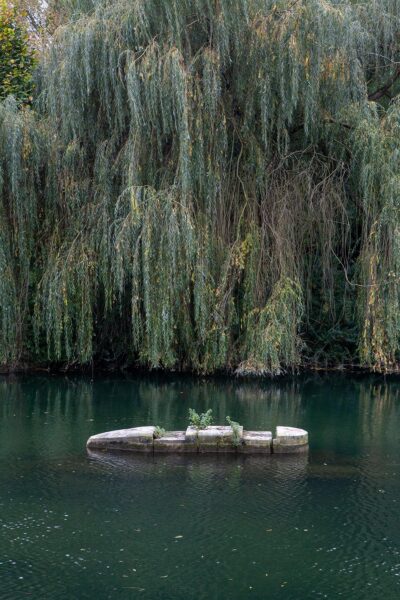

Aimant les cartes, ces projections à plat capables de chiffrer et de nommer sur une petite surface de papier l’immensité du monde, mais dépourvues de la ligne d’horizon dont l’apparition magique est réservée aux voyageurs, j’ai commencé à scruter celles du Grand Est. J’y ai découvert un territoire irrigué, veiné de bleu, avec un réseau aquatique en surface et en souterrain aux multiples connexions. Un « pays aux sources » inattendu, concentrant la naissance d’un nombre impressionnant des plus grandes rivières et fleuve de France : Marne, Moselle, Meuse, Meurthe, Saône et l’Aube, sans oublier le Rhin, fleuve international comme la Meuse, mais né ailleurs, qui borde la France à l’est et forme la frontière avec l’Allemagne.

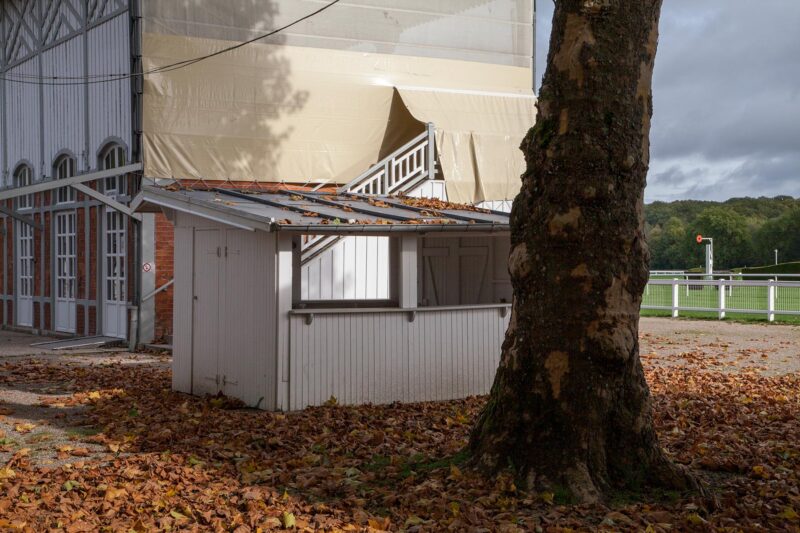

Le Grand Est est aussi connu pour ses stations thermales, très souvent implantées sur d’anciens thermes romains. Elles constituent des enclaves urbaines ayant modifié au fil du siècle le paysage selon des impératifs liés à l’exploitation de l’eau. Des villes, où la stratification du temps se manifeste par un surprenant enchevêtrement de styles architecturaux. Elles nous tendent un autre miroir lié à la présence de l’eau pure aux vertus thérapeutiques prouvées, dans lequel se reflètent grandeur et splendeur déchues, sédiments d’une économie fluctuante au fil des siècles.

Ma première rencontre avec le Grand Est s’est déroulée en 2019 lors de la canicule qui a paralysé la fin du mois de juillet et le début d’août. Pendant ce voyage extra-ordinaire dans des conditions difficiles, j’ai traversé une région écrasée par la chaleur, aux cours d’eau en souffrance. Des territoires de toute beauté, plongés dans une torpeur mélancolique, avec des villages vides d’habitants et des commerces fermés. Cette expérience s’est poursuivie en 2020, année marquée par une autre forme de silence et d’immobilité suite à la pandémie de la Covid-19 et aux confinements successifs.

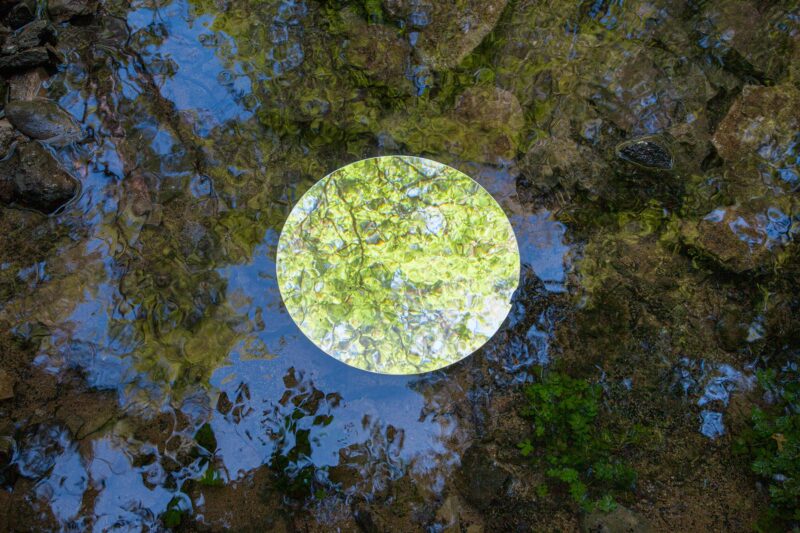

Lors de ce premier séjour s’est tissée la trame de mon projet Le Grand Est dans le miroir des sources centré sur la question de l’eau. Aborder sous deux approches différentes, mais complémentaires, l’eau visible et invisible et sa manifestation au cœur du paysage. Cours d’eau majeurs – présences aquatiques visibles – et villes thermales – constellations urbaines à partir de sources invisibles. Deux reflets différents dans le miroir tendu par l’eau.

L’un des quatre éléments avec le feu, l’air et la terre, l’eau n’est pas seulement, simplement, la vie, indispensable aux êtres vivants, mais elle est aussi créatrice puissante de paysages, ayant façonné pendant des millénaires, par la force du flux, la morphologie et l’identité d’une région. Canalisée, détournée, barrée, rectifiée, exploitée, elle est indispensable au développement ou maintien d’industries avides d’eau, au transport de marchandises, à l’irrigation agricole et la production d’électricité.

Cette richesse précieuse, pourtant, s’avère de plus en plus fragile dans le contexte d’un réchauffement climatique que plus personne n’ose remettre en question. Le déficit pluviométrique persistant, nappes phréatiques non réalimentées, sécheresses à répétition, restrictions d’eau fréquentes, menacent à long terme de bouleverser profondément notre relation à cet élément.

Mais derrière cette réalité préoccupante persiste en toile de fond une mythologie puissante autour de l’eau comme source de vie et d’énergie qui a inspiré les arts au cours des siècles. De la fontaine de Jouvence, aussi appelée fontaine de Vie ou fontaine d’Immortalité évoquant les notions de purification et de régénération, aux Naïades, nymphes des sources, des fontaines et des lacs dans la mythologie grecque, jusqu’à la peinture, la poésie et la musique. Ainsi, dans cette magnifique peinture du Caravage (vers 1597- 1599), Narcisse découvre le reflet de son visage dans un miroir d’eau et en tombe éperdument amoureux. Jusqu’à s’y perdre. Cette peinture fut le point de départ de mon projet qui a pris la forme d’un voyage sensible et silencieux qui évoque plus qu’il ne montre.

L’eau finalement se révèle le miroir de l’homme. Elle nous renvoie à nos actes et leurs conséquences, nous oblige à gérer ce trésor avec intelligence et modération. Au cœur de ce château d’eau du Grand Est, mon projet Le Grand Est dans le miroir des sources s’est alors imposé avec évidence. Il s’enracine dans ce face à face, ce reflet trouble et parfois trompeur, qui nous appelle à ne pas suivre le chant des sirènes.